2025/09/26 (更新日:2025/09/23)

【思春期】子供の学力低下は反抗期が原因?親ができることは?

「子供の学力が下がってきた気がする…」

そんな不安を抱える40代の親御さんは少なくありません。

特に思春期に差しかかる中学生前後の子供は、親の言葉に耳を貸さず、勉強を避けることも多くなります。これは単なる怠けではなく、成長の一過程としての「反抗期」が深く関係しているのです。

思春期は心と体の変化が激しい時期で、親子関係にもズレが生じやすいタイミングです。その結果、学習習慣が乱れ、成績の低下につながるケースも少なくありません。

この記事では、思春期の基本的な特徴から、親を悩ませる日常の具体例、そして親としてできる実践的な工夫までを詳しく解説します。

さらに、集中力や姿勢改善をサポートするトムソン整体の活用法についても紹介し、お子さんの未来を支えるヒントをお届けします。

思春期とはそもそも何なのか?

思春期とは、身体的にも精神的にも大きな変化が訪れる時期を指します。一般的には10歳前後から15歳頃にかけて見られることが多く、心身の成長が加速するため「第二の成長期」とも呼ばれます。

この時期の子供はホルモンバランスの影響で感情の起伏が激しくなり、親に対して反抗的な態度を取ることがあります。「口答えが増えた」「部屋に閉じこもる時間が長い」などはよくある特徴です。

これは自立心が芽生え、自分の価値観を持ち始めた証拠でもあります。

一方で、心が未成熟なため、葛藤や不安をうまく処理できず、学校生活や学習意欲に影響が出ることも少なくありません。

集中力が続かない、宿題に手をつけない、テスト勉強を後回しにするなど、学力低下の背景にはこの「心の揺れ」が深く関係しています。

思春期は子供にとって試行錯誤の連続であり、親にとっても大きな試練です。しかし、反抗的な態度は必ずしもネガティブなものではなく、「自分の存在を確立したい」という自然な欲求の現れ。

理解とサポートがあれば、子供はこの時期を乗り越えて成長していきます。

親の頭を悩ませる具体的な場面

1.宿題を全くやらない

「勉強しなさい」と言うと、すぐに不機嫌になり「あとでやる!」と返して結局やらない…。こんな場面に悩む親は多いでしょう。

思春期の子供は「強制されること」に強い抵抗を感じやすいため、勉強を促されるほど逆に反発心が強まります。

その結果、学習習慣が乱れ、成績が下がってしまうことも少なくありません。

2.スマホやゲームばかりで勉強を避ける

勉強机に向かわせても、気づけばスマホやゲームに夢中になっている…。誘惑に負けやすいのも思春期の特徴です。

デジタル機器は刺激が強いため、勉強よりも楽しいと感じてしまい、学習意欲がさらに低下します。

この繰り返しが学力低下を招き、親は「どう注意すべきか」と頭を抱えることになります。

3.親のアドバイスを完全に拒否する

「勉強方法を工夫したら?」と優しく言っても、「わかってる!」と突っぱねられる。

親の言葉を素直に受け入れなくなるのも反抗期の典型的な姿です。

本当は不安や焦りを感じていても、プライドから親に弱さを見せられないのです。

その結果、問題を一人で抱え込み、学習の遅れにつながることがあります。

親がさりげなくできることや親子で取り組めそうなアイデア

1. 勉強時間より「環境」を整える

子供に「勉強しなさい」と繰り返すほど、反発ややる気の低下につながりやすいものです。

そこで大切なのは、勉強時間を強制するのではなく、自然と学習に取り組みやすい「環境」を整えることです。

例えば、親が見守れるリビングでの学習は、孤独感を和らげつつ安心感を与えられます。また、机の周りを整理整頓し、照明の明るさを適切にするだけでも集中力が高まりやすくなります。

さらに、テレビやスマホなどの誘惑を遠ざけて静かな空間をつくることも重要です。

子供が「やろうかな」と思える環境を工夫することで、親子の衝突を避けながら自然と学習習慣を育てることができます。

2. 会話は「質問型」に切り替える

思春期の子供は「命令口調」に特に敏感で、反抗心を抱きやすい時期です。

そのため、「早く宿題しなさい」といった言葉は逆効果になりがちです。

代わりに「今日はどの教科からやる?」や「休憩はどのタイミングにする?」といった質問型の会話に切り替えることで、子供自身が主体的に考えるきっかけになります。

質問は押し付けではなく選択肢を与えるアプローチなので、子供は「自分で決めている」という感覚を持ちやすくなります。

これが自立心を育てる第一歩となり、勉強への抵抗感を減らす効果もあります。

親の声掛け一つで雰囲気は大きく変わるため、ぜひ質問型のコミュニケーションを意識してみましょう。

3. 小さな成功体験を積ませる

長時間の勉強を一度に求めると、思春期の子供にとっては大きな負担となり、「どうせ無理」と諦めの気持ちにつながってしまいます。

そこで有効なのが「小さな成功体験」を積ませる工夫です。

例えば「今日は10分だけ集中してみよう」「1問だけ解いてみよう」といった小さな目標を設定すれば、子供は達成感を味わいやすくなります。

この小さな成功を繰り返すうちに、「やればできる」という前向きな感覚が芽生え、学習習慣が少しずつ定着していきます。

さらに親が「できたね!」と共感しながら褒めることで、自己肯定感を高められます。勉強嫌いを克服するための第一歩は、無理のない小さな成功体験を積み重ねることなのです。

4. 親子で「リフレッシュ時間」を共有する

思春期の子供との関係が勉強の話題ばかりになると、家庭内が息苦しい雰囲気になってしまいます。

そんなときは「親子でリフレッシュする時間」を意識的に取り入れることが効果的です。

例えば、一緒に散歩に出たり軽い運動をしたりすると、自然な会話が生まれやすくなり、勉強以外の話題で子供との距離を縮めることができます。

リラックスした状態での会話は、子供の本音を引き出すきっかけにもなりますし、親にとっても心の余裕を持つことにつながります。

信頼関係が深まれば、勉強の声掛けをしたときの受け止め方も変わってきます。親子で過ごす「楽しい時間」は、学力低下を防ぐための土台作りとしても非常に大切な要素なのです。

効果あり?トムソン整体とは?

子供の学力低下には、姿勢の乱れや集中力不足も関係しています。そんな課題にアプローチできるのが「トムソン整体」です。

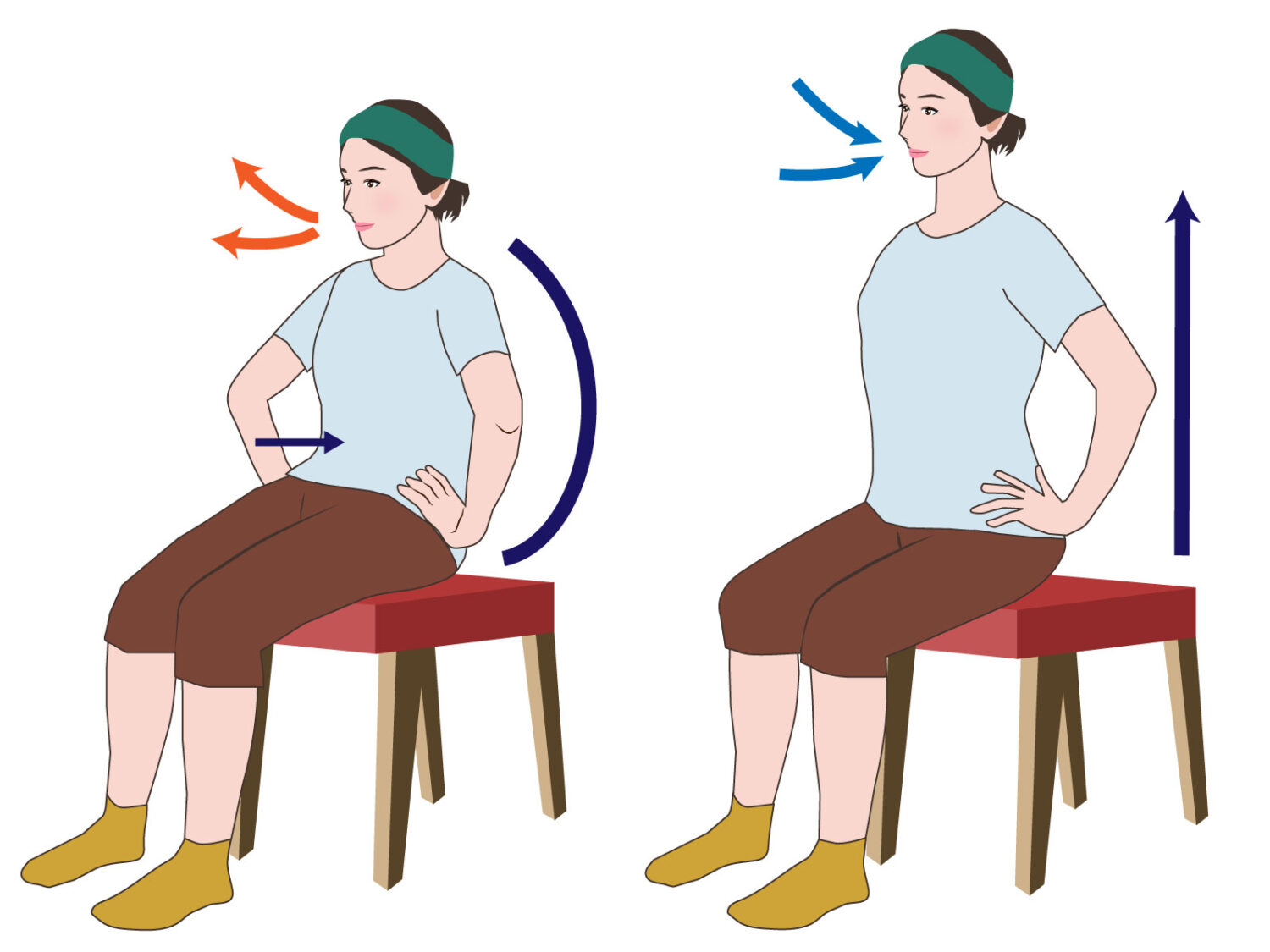

✅専用のドロップテーブルを使用:背骨や骨盤の歪みを優しく調整

✅痛みが少なく安心:小中学生でも受けやすい施術

✅姿勢改善で呼吸が深くなる:脳への酸素供給が促され集中力がアップ

✅神経伝達の向上:学習効率ややる気の維持に効果的

反抗期で学習意欲が低下しているお子さんにとっても、体の土台を整えることは大切です。

姿勢が整えば「疲れにくい体」へとつながり、集中力の持続も期待できます。

まとめ

思春期の学力低下は、親子の努力だけでは解決が難しい場合もあります。しかし、環境づくりや声かけの工夫で子供の意識は大きく変わります。

まずは「勉強しなさい」と言う前に、子供が安心して学べる雰囲気を作ってあげること。それが最初の一歩です。

さらに集中力や姿勢の乱れが気になる場合は、専門的なサポートとしてトムソン整体を取り入れるのも選択肢のひとつ。

今できる小さな行動が、未来の学力と親子関係を守る力になります。